今年も申告時期が近づいてきました。

準備はできましたか?

今年も予定通り

3・13重税反対全国統一行動が全国で取り組まれます。

どなたでも参加できます。

この動画では

「第56回3・13重税反対全国統一行動」にご参加の皆さんへ

税理士の奥津年弘さんが、3・13統一行動を大きく成功させる上で、

納税者の皆さんと共有しておきたい課題についてお話しします。

(2025年2月7日収録)

![]()

TEL.086-426-1578

〒710-0038 倉敷市新田1294

インボイス制度に関しましては自民党へ延期を求める陳情が他団体からも多く寄せられているようです。

昨年配布したリーフレットですが一部連絡先の誤植や県連引越による電話番号変更など、訂正分をPDFファイルにしたモノを用意しましたのでご覧下さい。

国税庁のインボイスパンフ(2021-国税庁 インボイス制度の理解のために)

は難しいとの声もあり概要を理解するための資料としてご覧頂けたらと思います。

![]()

今年も3.13重税反対全国統一行動が全国で取り組まれます。

コロナ禍ということもあり集会を中止したり屋外で行う会場もあります。

デモを行う会場でもシュプレヒコールを中止してプラカード宣伝など工夫を行います。

開会に際しては感染対策を行い万全の体制で取り組みます。

日程はそれぞれの民商で異なりますので必ず確認ください。

リーフレットもすでに配布してあると思いますが会外の方ので興味がある方向けにPDFファイルでアップロードしておきますのでご参照ください。

→第53回3.13重税反対リーフ(PDFファイル)

![]()

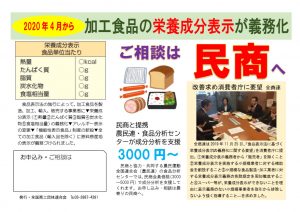

全商連は 2019 年 11 月 25 日、

「食品表示法に基づく栄養成分表示の義務化に関する要望」を

消費者庁に提出。

①栄養成分表示義務者から「販売者」を除くこと

②栄養成分表示を実施する小規模業者に対する補助金を創設すること

③小規模な食品製造・加工業者に対する栄養成分表示義務の免除規定を

周知徹底すること

④スーパー等が、栄養成分表示ができないことを理由に表示義務のない

小規模事業者を取引から排除しないよう強く指導すること―を求めました。 ダウンロード・印刷用はこちら

ダウンロード・印刷用はこちら

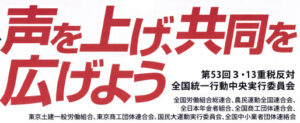

消費税がなぜ今増税してはならないか、自分は関係ないと思っている免税業者のみなさんも実は影響があるのです。

実態のよくわかる商工新聞号外が発表されました。業者向けに地域の会員がお届けしていますが全国500万の影響がある業者にはすべてお届けはできませんので当サイトでも公開致します。是非ご覧ください。

ご相談はお近くの民主商工会まで!お気軽にどうぞ。

また消費税増税反対の署名も広く集めていますので是非ともご協力ください。

お読みいただくには、まず

以下のお読みになりたいビラの画像をクリックください。

ビラが大きく表示されます。

さらにPC上で大きく読む場合には、大きくなった画像の上で「右クリック」し「新しいタブで画像を開く」を選択すれば別タブで拡大できるようになります。(GoogleChromeの場合)「名前をつけて画像を保存」を選択すれば画像が任意の場所に保存され印刷できます。

![]()

青年業者は日本の中小業者の未来を担う大切な存在です。

9月23日・24日と北九州において青年業者が全国から一堂に会する

青年交流会が開催されます。

岡山県連からも8人の代表を送り出す予定です。

つきましては参加支援カンパのお願いをしています。

同時に真備町をはじめとする西日本豪雨災害復旧支援の

カンパのお願いも行っています。

8月-9月と会員訪問等の一斉行動も各民商において計画されています。

ぜひとも趣意をご理解の上、ご協力のほどお願いいたします。

![]()

被災された地域を全商連藤川副会長ならび全商連、県連の役員と訪問しました。

被災されたみなさんが日常の営業を取り戻すには想像を絶する困難がありますが国の被災者生活再建支援制度なども適用されます。

さまざまな中小企業支援策についてつきましては中小業者の支援策について岡山県商工団体連合会にて作成し、会員のみならず復旧を目指すみなさんへの手引きとなるよう作成しましたので活用ください。

お困りの場合はお近くの民商にご相談ください。

なお、現状実務に追われて電話連絡が取りにくい場合がございますのでメール等でお知らせいただければできうる範囲で対応させていただきます。

豪雨災害にかかる中小業者への支援策について(抜粋)

2018年7月14日

岡山県商工団体連合会

1、災害に係る住家の被害認定基準運用指針の改定(内閣府)

*水害に係る判定の変更

(注意)罹災証明時にどこまでの被害であったかを申告する際に、どこまで浸水したかを分るように写真を撮るなど、記録に基づいて主張することが大切です。

2、被災者に対する医療・介護の一部負担金・利用料の免除等

*住宅半壊・床上浸水等の被災をしたと申告した医療・介護の被保険者については、一部負担金(病院窓口で負担)・利用料の支払いを猶予する

3、被災者生活再建支援制度

*災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給

*住宅再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

4、国税・地方税の特別措置

*国税

・申告などの期限の延長

災害などの理由により申告、納付などをその期限までにできない場合、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。これには、地域指定による場合と個別指定による場合とがあります。

・納税の猶予

災害により被害を受けた場合、税務署長に申請をすることにより、納税 の猶予を受けることができます。

・予定納税の減額

所得税の予定納税をされる方が災害により損失を受けた場合、税務署 長に申請をすることにより、災害が発生した後に納期限の到来する予定納税について、減額を受けることができます。

・給与所得者の源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予など

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、給与所得者が税務署 長に申請(一定のものについてはその支払者を経由して税務署長に申請)をすることにより所得金額の見積額に応じて源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。

・所得税の軽減

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申告で、1.所 得税法に定める雑損控除の方法、2.災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

<活用できる方>

・申告などの期限の延長については、災害によりその期限までに申告、納 付などをすることができないと認められる方が対象です。

・納税の猶予については、納税者(源泉徴収義務者を含みます。)で災害により全積極財産の概ね1/5以上の損失を受けた方又は災害などにより被害を受けたことに基づき国税を一時に納付することができないと認められる方が対象です。

・予定納税の減額については、所得税の予定納税をされる方で災害により 損失を受け、その年の税額が前年より減少することが見込まれる方が対象です。

・給与所得者の源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予については、災 害による住宅や家財の損害額がその住宅や家財の価額の1/2以上で、かつ、その年分の所得金額の見積額が1,000万円以下である方などが対象です。

・雑損控除については、災害により生活に通常必要な資産に損害を受けた 方、災害に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした方が対象です。また、所得税についての災害減免法に定める税金の軽減免除については、損害額が住宅や家財の価額の1/2以上で、被害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の方が対象です。

*地方税

・地方税の減免

災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税 (個人住民税、固定資産税、自動車税など)について、一部軽減又は免除を受けることができます。

・徴収の猶予

災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税について、その徴収 の猶予を受けることができます。

・期限の延長

災害により申告・納付等を期限までにできない方は、その期限が延長 されます。これには、都道府県・市町村が条例で一律に期限を延長している場合と都道府県・市町村への申請により延長が認められる場合があります。一律に期限を延長している場合には手続きは必要ありません。詳しくは、お住まいの都道府県・市町村にお問い合わせください。

<活用できる方>

・災害によりその財産等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方 が対象となります。

5、被災者(個人・個人事業主)の債務整理支援

*減免・猶予(延長・金利引き下げ含む)など

・住宅ローンを借りている個人の方や、事業に必要な資金を借りている個 人事業主の方で、自然災害(注)の影響によって災害前の借入の返済が困難となった方は、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を利用することにより、破産手続などの法的な手続によらず、債務の免除等を受けられます。

(注)平成27 年9 月2 日以降に災害救助法の適用を受けた自然災害

・財産の一部を、ローンの支払いに充てずに、手元に残すことができま す。

・破産等の手続とは異なり、債務整理をしたことは、個人信用情報とし て登録されないため、その後の新たな借入れに影響が及びません。

・国の補助により弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料 で受けることができます。

<活用できる方>

・自然災害の影響によって、災害前の住宅ローンや事業性ローン等の借 入を弁済することができないまたは近い将来において弁済できないことが確実と見込まれる個人の債務者が対象。

6、住宅の応急措置(災害救助法)=現物支給

*災害救助法に基づく住宅の応急修理は災害により住宅が半壊し、自ら修理 する資力のない世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理します。

*応急修理は、市町村が業者に委託して実施します。

*修理限度額は1世帯あたり57万4千円(平成29年度基準)です。同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなされます。

<活用できる方>

・災害救助法が適用された市町村において、以下の要件を満たす方が対象で す。

![]()